In unserem Körper arbeiten unzählige Organe im Verborgenen, um uns am Laufen zu halten. Eines dieser oft unterschätzten Organe ist die Gallenblase – ein kleines, birnenförmiges Säckchen, das unter der Leber sitzt. Ihre Hauptaufgabe ist es, die von der Leber produzierte Gallenflüssigkeit zu speichern und bei Bedarf in den Dünndarm abzugeben, um bei der Fettverdauung zu helfen. Doch manchmal gerät dieses fein abgestimmte System aus dem Gleichgewicht. Das Ergebnis können Gallensteine sein, kleine, harte Ablagerungen, die von der Größe eines Sandkorns bis zu der eines Golfballs variieren können. Viele Menschen leben mit ihnen, ohne es zu wissen. Doch wenn sie Probleme verursachen, können sie extrem schmerzhaft sein. Aber wie entstehen diese mysteriösen Kristalle überhaupt? Tauchen wir ein in die faszinierende, aber auch komplizierte Welt der Gallensteinbildung.

Die Hauptdarsteller: Galle, Cholesterin und Bilirubin

Um die Entstehung von Gallensteinen zu verstehen, müssen wir uns zuerst die Gallenflüssigkeit genauer ansehen. Sie ist ein komplexes Gemisch aus Wasser, Gallensalzen, Cholesterin, Phospholipiden (wie Lecithin) und Bilirubin. Gallensalze und Lecithin wirken wie natürliche Lösungsmittel, die das von Natur aus wasserunlösliche Cholesterin in der Flüssigkeit gelöst halten. Bilirubin ist ein gelb-bräunliches Abbauprodukt von alten roten Blutkörperchen, das ebenfalls über die Galle ausgeschieden wird.

Das Gleichgewicht dieser Substanzen ist entscheidend. Wenn die Leber zu viel Cholesterin ausscheidet oder zu wenig Gallensalze produziert, wird die Galle mit Cholesterin übersättigt. Man kann es sich wie Zucker in einem Glas Wasser vorstellen: Solange man nicht zu viel hinzufügt, löst er sich auf. Gibt man aber immer mehr Zucker hinzu, wird die Lösung irgendwann gesättigt, und der Zucker beginnt, am Boden Kristalle zu bilden. Genau das passiert in der Gallenblase mit dem Cholesterin. Diese winzigen Cholesterinkristalle sind der erste Schritt zur Bildung der häufigsten Art von Gallensteinen – den Cholesterinsteinen.

Der Prozess der Steinbildung: Ein mehrstufiges Drama

Die Entstehung von Gallensteinen, medizinisch als Cholelithiasis bezeichnet, ist kein plötzliches Ereignis, sondern ein schleichender Prozess, der oft über Jahre hinweg abläuft. Er lässt sich in mehrere Phasen unterteilen:

1. Phase: Die Übersättigung der Galle

Alles beginnt mit einer Veränderung in der Zusammensetzung der Galle. Wie bereits erwähnt, ist eine mit Cholesterin übersättigte Galle die Hauptursache für die Bildung von Cholesterinsteinen, die etwa 80% aller Gallensteine ausmachen. Die Leber produziert aus verschiedenen Gründen zu viel Cholesterin, oder die Konzentration der lösenden Gallensalze nimmt ab. Dieses chemische Ungleichgewicht schafft die perfekte Umgebung für die Kristallisation.

2. Phase: Die Keimbildung (Nukleation)

Eine übersättigte Galle allein reicht jedoch nicht immer aus. Es braucht einen „Zündfunken“, einen sogenannten Nukleationskeim, an dem die Cholesterinmoleküle anhaften und zu Kristallen heranwachsen können. Schleim (Muzin), der von der Gallenblasenwand produziert wird, kann hier eine entscheidende Rolle spielen. Er wirkt wie ein klebriges Netz, in dem sich die Cholesterinkristalle verfangen und verklumpen. Auch Bakterien oder Kalziumpartikel können als solche Keime dienen.

3. Phase: Das Wachstum der Steine

Sind die ersten winzigen Kristalle erst einmal gebildet, wachsen sie langsam aber stetig weiter. Mit jeder Entleerung und Wiederbefüllung der Gallenblase lagern sich weitere Schichten aus Cholesterin, Kalzium und Bilirubin an. Dieser Prozess kann Jahre dauern, in denen die Steine unbemerkt im Inneren der Gallenblase heranwachsen.

4. Phase: Die Rolle der Gallenblasenfunktion

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Beweglichkeit (Motilität) der Gallenblase selbst. Normalerweise zieht sich die Gallenblase nach einer fetthaltigen Mahlzeit zusammen, um die Galle in den Darm zu pressen. Wenn diese Kontraktion jedoch zu schwach oder unregelmäßig ist (Hypomotilität), verbleibt die Galle zu lange in der Gallenblase. Dieser „Stau“ gibt den Kristallen mehr Zeit, sich zu bilden und zu wachsen. Die Galle wird dicker und schlammartiger – ein Zustand, der als „Gallengries“ oder „Sludge“ bezeichnet wird und oft eine Vorstufe zu festen Steinen ist.

Die verschiedenen Arten von Gallensteinen

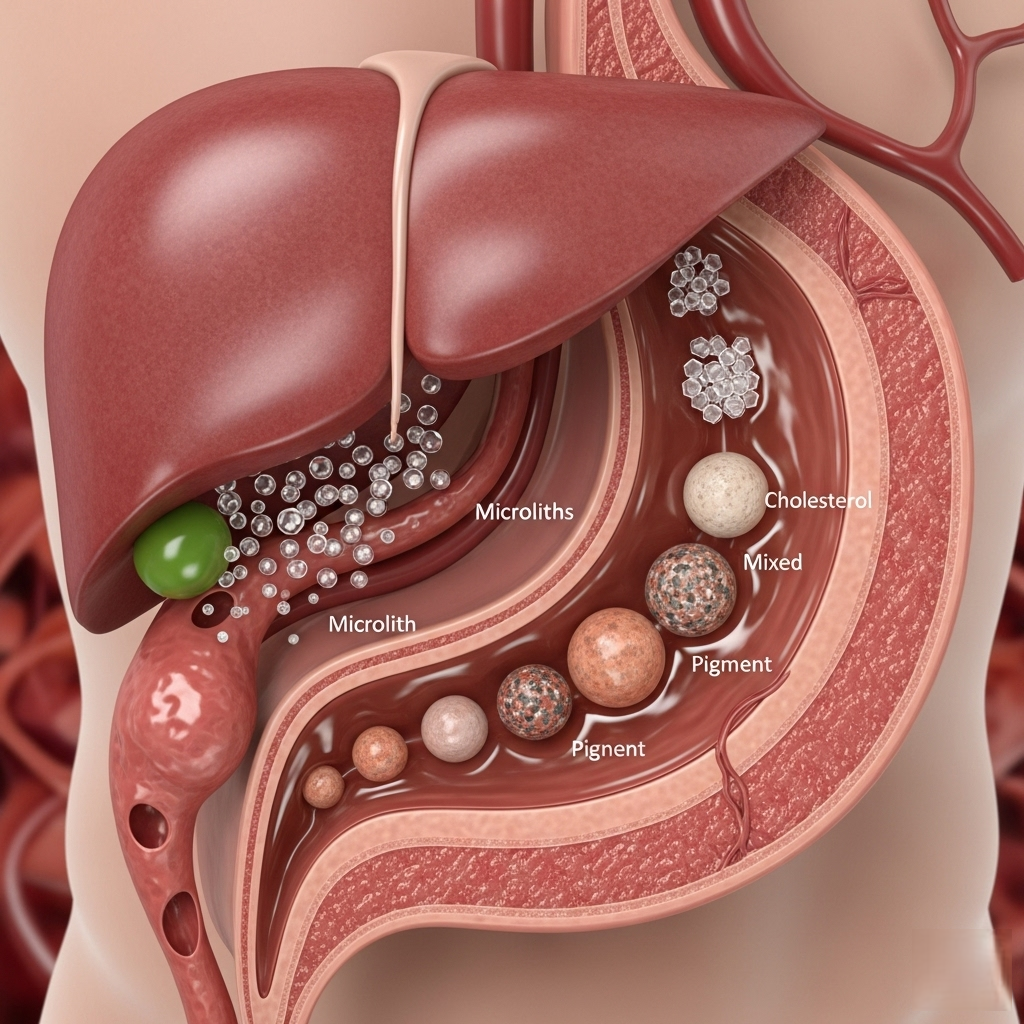

Nicht alle Gallensteine sind gleich. Man unterscheidet hauptsächlich zwei Typen, die auf unterschiedliche Weise entstehen:

- Cholesterinsteine: Sie sind die mit Abstand häufigste Form und bestehen, wie der Name schon sagt, hauptsächlich aus überschüssigem Cholesterin. Sie haben oft eine gelbliche bis grünliche Farbe und können einzeln oder in großer Zahl auftreten. Ihre Entstehung ist eng mit dem oben beschriebenen Prozess der Cholesterin-Übersättigung verbunden.

- Pigmentsteine: Diese Steine sind seltener und bestehen vorwiegend aus Bilirubin. Sie sind meist kleiner, dunkler (schwarz oder braun) und zahlreicher als Cholesterinsteine. Sie entstehen, wenn die Galle zu viel Bilirubin enthält. Dies kann bei bestimmten Erkrankungen der Fall sein, die mit einem erhöhten Abbau roter Blutkörperchen einhergehen (z. B. Sichelzellanämie) oder bei schweren Lebererkrankungen wie einer Leberzirrhose. Auch bakterielle Infektionen der Gallengänge können zur Bildung von braunen Pigmentsteinen führen.

Es gibt auch gemischte Steine, die sowohl aus Cholesterin als auch aus Bilirubin und Kalziumsalzen bestehen.

Wer ist gefährdet? Die berühmten „5 Fs“ und weitere Risikofaktoren

Die Wahrscheinlichkeit, Gallensteine zu entwickeln, ist nicht für jeden gleich. Es gibt eine Reihe von Risikofaktoren, von denen einige beeinflussbar sind und andere nicht. In der Medizin hat sich zur Vereinfachung die Regel der „5 Fs“ etabliert, die die klassischen Risikogruppen beschreibt:

- Female (weiblich): Frauen sind etwa zwei- bis dreimal häufiger betroffen als Männer. Das weibliche Geschlechtshormon Östrogen scheint die Cholesterinsättigung in der Galle zu erhöhen, während Progesteron die Entleerung der Gallenblase verlangsamen kann. Schwangerschaften und die Einnahme von Hormonpräparaten (Pille, Hormonersatztherapie) erhöhen das Risiko zusätzlich.

- Fat (übergewichtig): Übergewicht und Adipositas sind starke Risikofaktoren. Menschen mit einem hohen Körpergewicht haben oft höhere Cholesterinwerte im Körper, was die Leber dazu veranlasst, mehr Cholesterin in die Galle auszuscheiden.

- Forty (vierzig): Das Risiko für Gallensteine steigt mit dem Alter an. Ab einem Alter von 40 Jahren nimmt die Häufigkeit deutlich zu.

- Fertile (fruchtbar): Frauen, die mehrere Kinder geboren haben, haben ein höheres Risiko. Die hormonellen Veränderungen während der Schwangerschaft fördern die Steinbildung.

- Fair (hellhäutig): Obwohl dies ein eher veralteter und nicht universell zutreffender Faktor ist, wurde beobachtet, dass Menschen mit heller Hautfarbe, insbesondere in Nordeuropa und Nordamerika, eine höhere Prävalenz aufweisen.

Über diese klassischen Faktoren hinaus gibt es weitere wichtige Aspekte:

- Genetische Veranlagung: Wenn Gallensteine in der Familie gehäuft vorkommen, ist das eigene Risiko ebenfalls erhöht. Bestimmte Gene scheinen den Cholesterinstoffwechsel und die Gallenproduktion zu beeinflussen.

- Schneller Gewichtsverlust: Radikale Diäten oder eine Magenbypass-Operation können das Risiko paradoxerweise erhöhen. Bei schneller Gewichtsabnahme mobilisiert der Körper Fett, was zu einer erhöhten Cholesterinausscheidung über die Leber führt. Gleichzeitig wird die Gallenblase weniger stimuliert, sich zu entleeren.

- Ernährung: Eine ballaststoffarme, aber fett- und zuckerreiche Ernährung kann die Entstehung von Gallensteinen begünstigen.

- Bestimmte Erkrankungen: Diabetes mellitus, Morbus Crohn oder Leberzirrhose sind ebenfalls mit einem erhöhten Risiko verbunden.

Von stillen Begleitern zu schmerzhaften Quälgeistern: Die Symptome

Die überwiegende Mehrheit der Gallensteinträger – etwa 75% – hat keinerlei Beschwerden. Man spricht dann von „stummen Gallensteinen“, die oft nur zufällig bei einer Ultraschalluntersuchung des Bauches entdeckt werden. Sie benötigen in der Regel auch keine Behandlung.

Probleme entstehen erst, wenn ein Stein versucht, die Gallenblase zu verlassen und dabei den Ausgang (den Gallengang) blockiert. Dies führt zu den typischen Symptomen:

Die Gallenkolik

Das Leitsymptom ist die Gallenkolik: ein plötzlicher, krampfartiger und oft extrem starker Schmerz im rechten oder mittleren Oberbauch. Der Schmerz kann in den Rücken oder die rechte Schulter ausstrahlen und hält von 15 Minuten bis zu mehreren Stunden an. Er tritt oft wellenförmig auf, da die Gallenblase versucht, den blockierenden Stein durch Kontraktionen weiterzubewegen. Häufig werden Koliken durch üppige, fettreiche Mahlzeiten ausgelöst, da diese eine starke Kontraktion der Gallenblase provozieren. Begleitsymptome können Übelkeit, Erbrechen, Schweißausbrüche und ein starkes Krankheitsgefühl sein.

Wenn es kompliziert wird: Mögliche Folgen von Gallensteinen

Bleibt ein Stein länger stecken oder wandert er weiter in die tieferen Gallengänge, können ernsthafte Komplikationen auftreten:

- Gallenblasenentzündung (Cholezystitis): Wenn der Ausgang der Gallenblase blockiert ist, staut sich die Galle. Dies reizt die Gallenblasenwand und kann zu einer akuten, oft fieberhaften und sehr schmerzhaften Entzündung führen.

- Entzündung der Gallengänge (Cholangitis): Rutscht ein Stein aus der Gallenblase in den Hauptgallengang, der Galle aus der Leber und der Gallenblase zum Darm führt, kann er diesen blockieren. Der Gallestau kann zu einer schweren bakteriellen Infektion der Gallengänge führen, die mit hohem Fieber, Schüttelfrost und Gelbsucht (Ikterus) einhergeht. Dies ist ein medizinischer Notfall.

- Gelbsucht (Ikterus): Ist der Hauptgallengang blockiert, kann das Bilirubin nicht mehr in den Darm abfließen. Es staut sich im Blut an und führt zu einer Gelbfärbung der Haut und der Augen, dunklem Urin und hellem Stuhl.

- Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis): Der Hauptgallengang mündet kurz vor dem Dünndarm gemeinsam mit dem Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse. Verkeilt sich ein Stein genau in diesem Mündungsbereich, kann er auch den Abfluss des Bauchspeichels blockieren. Die Verdauungsenzyme stauen sich zurück und beginnen, die Bauchspeicheldrüse selbst zu „verdauen“. Dies führt zu einer schweren und potenziell lebensbedrohlichen Entzündung.

Diagnose und Behandlung: Was tun, wenn Steine Probleme machen?

Bei Verdacht auf Gallensteine ist die Ultraschalluntersuchung (Sonografie) des Oberbauchs die Methode der Wahl. Sie ist schmerzfrei, ohne Strahlenbelastung und kann Steine in der Gallenblase sehr zuverlässig nachweisen. Blutuntersuchungen können Hinweise auf eine Entzündung oder einen Gallestau geben.

Die Behandlung richtet sich nach den Beschwerden. Stumme Gallensteine werden in der Regel nur beobachtet. Bei symptomatischen Steinen ist die operative Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) die Standardtherapie. Dies geschieht heute meist minimal-invasiv mittels einer Bauchspiegelung (Laparoskopie). Der Eingriff ist risikoarm und verhindert zukünftige Koliken und Komplikationen. Auf die Verdauung hat die Entfernung der Gallenblase kaum Auswirkungen, da die Galle dann direkt von der Leber in den Darm fließt.

Kann man Gallensteinen vorbeugen?

Einem gewissen Grundrisiko kann man nicht entgehen, aber ein gesunder Lebensstil kann die Wahrscheinlichkeit der Steinbildung deutlich reduzieren. Dazu gehören:

- Gesunde Ernährung: Eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten sowie gesunden Fetten (z. B. aus Olivenöl, Nüssen) ist ideal. Rotes Fleisch und stark verarbeitete, zucker- und fettreche Lebensmittel sollten reduziert werden.

- Normalgewicht halten: Übergewicht ist ein Hauptrisikofaktor. Eine schrittweise und nachhaltige Gewichtsabnahme ist besser als radikale Crash-Diäten.

- Regelmäßige Bewegung: Körperliche Aktivität hilft nicht nur beim Gewichtemanagement, sondern verbessert auch den Stoffwechsel.

- Ausreichend trinken: Genügend Flüssigkeit unterstützt alle Stoffwechselprozesse im Körper.

Gallensteine sind ein weit verbreitetes Phänomen, das aus einem komplexen Zusammenspiel von Genetik, Lebensstil und Stoffwechselprozessen entsteht. Auch wenn sie oft harmlos sind, ist es wichtig, die Warnsignale des Körpers zu kennen und bei wiederkehrenden Oberbauchbeschwerden einen Arzt aufzusuchen. Denn je früher Komplikationen erkannt werden, desto besser lassen sie sich behandeln.